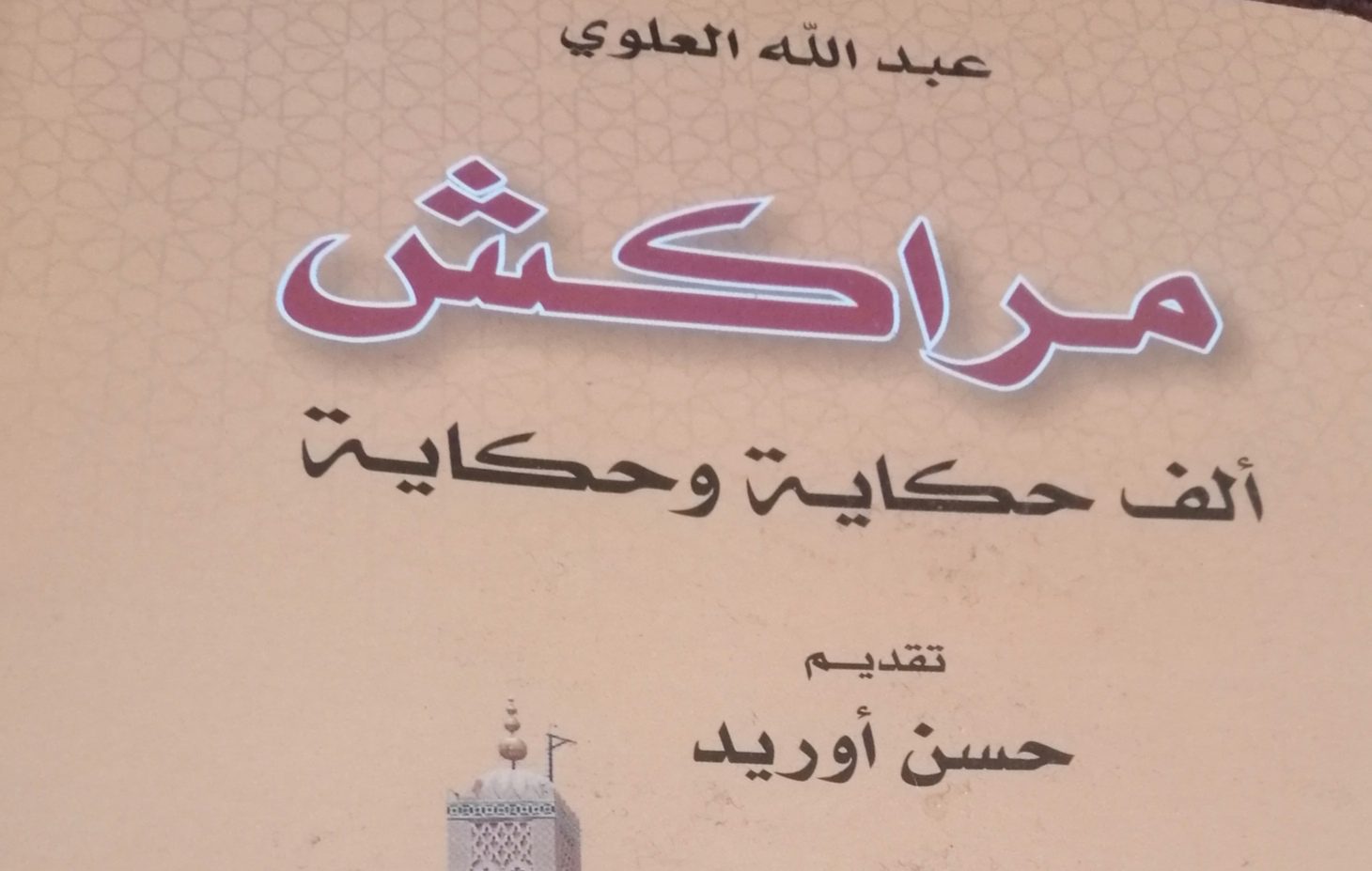

تقديم حسن أوريد

يقـف مـولاي عبد الله على أسماء وسمت الساحة ، مـن بـرغـوث و طوطـو غـمـاري ، وملـك الجـالـوق ، وميخي والصاروخ ، وهـو يبـدي ويعيـد في لكنته الفيلاليـة بكلام لا يخلـو مـن بـذاءة ، أو سجال بلال وبلال كما نقائض جرير والفرزدق ، ما بين المديني والعروبي ، والمراكشي والفاسي . ویذکر حكائيها ممن سرت بذكرهم الأخبار ، كما التمعيشة ، أو باريز ، أو حلقات الهزل مع فليفلة ، وصاحب التلفون ، أو في ضروب الغناء ، الفردي والجماعي ، أو التمثيل ، كما مع جالوق وبقشيش أو حلقات الوعظ ، أو الألعاب ، كما فرقة حمـاد أو موسـى ، بل حتى في ضـروب الاستشـفـاء مـن

الصيادلة المتجـولين ، وأصحاب الأعشـاب ، والعرافـة والسحرة ، بأسماء كل هؤلاء وألقابهم . ولايـرى ضيرا أن يقف عند فن لصيق بمراكش ، حتى أضحى يعرف بها ، وهو الدقة المراكشية . يرده إلى أصوله ، من طقس صوفي ، تحول إلى طقس احتفائي . ثـم يحملنـا إلـى شـطـر ليس اقـل إمتاعـا ، سـماه بالثواشا ، أو ما يزين الحكي ، من خلال أشخاص يعيشون على مشارف جـامع الفنـا ، ويؤثثـون بحكيهم الفانتازي ، وأخايلهم المجنحة ، ما يسلّي ويدهش ، ممن يدعي النبوة ، ومن يزعم الخوارق ، ومن العسكري صاحب المعجزات ، ولا يثني هؤلاء في سرد بطولاتهم تفكه مستمعيهم وهزأهم بهم ، إذ يعانون مـا أسـمـاه مـولاي عبد الله بمتلازمة البطولة ، ويسعون التخلص من إصـر الحيـاة بأحاديثهم السريالية . يضع لهم مولاي عبد الله بورتريهات بأسلوب رشيق وممتع . ثم يقف على قاعات السينما وتاريخها ، وما كانت تقدمه من أفلام ، قبل أن تتحول أغلبها إلى أطلال . كانت وسيلة للتسلية ، وأداة لشحذ الوعي ، وكان يبلغ بالبعض أن ما تنقله الشاشة ، فيبكي لبكاء الممثلين ، وينتقل يتماهى مع ما تنقله الشاشة، فيكي لبكاء الممثلين، وينتقل تأثير القصـص إلى مـا بعـد العـرض ، فيأسى مـن يأسى ، ويغلب الشجن من يطوح به الأسى ، ولا يستطيع مغالبة دموعـه ولا الرغبة في الثأر لمن نالتهم مظلمة أو حق بهم جور ، ناهيك عمن يتوله بممثلة مما كان تقدمه السينما الهندية خاصة . ولايفـوت مـولاي عبد الله ، أن يقـف عـنـد الـصـورة ، وتوظيفها في شحذ الـوعي ، وبخاصة في فترة الـذب عـن استقلال المغرب . كانت تركيب الصورة حينها بدائيا ، ليمرر خطابـا سياسيا ، يمتزج فيـه الـوعي السياسي ، بالعمق الـديني ، ولا حسـب أن أحـدا سـبـق مـولاي عبـد الله في الوقوف على ظاهرة الصورة ، وماتوحي له ، وقد كانت تلك الصور التي وقف عندها مولاي عبد الله ، تعلق حتى عهد قريب في الحوانيت وتباع في الأسواق ، مـن صـور الأنبياء ، من آدم ، وهو في الجنان ، والحية توسوس له ، وصورة النبي إبراهيم وقـد تـل ابنه إسماعيل ليذبحه ، والسماء تفديه بكبش عظيم ، والإمام علي وهـو محـاط بالسبطين ، إلى صـورة الملك محمد الخامس ، وقـد نـزع مـن ملكـه ، إبان نفيه ، ويفديه نضال شعبه ، ويثيبه في محنته .

ثم يحدثنا عمن كان إيقونة مراكش ، وذاع صيته ، حميد الزاهـر ، لـيـقـف على مسـاره ، وتطـوره للأغنيـة المراكشية وإدخـال فـن الدقـة فيهـا ، وتصفيق الفرقـة المصحابة بشكل أذهل اليابانيين لما قدمت الفرقة عرضا في بلاد الشمس المشرقة ، لقوة الضرب وتواتره ، حتى إنهم ارتابوا أن يكون ذلك من صنع إنسان ، من غير تدخل آلة طبقت أغاني حميد الزاهير الآفاق ، بفضل ذائقته الفنية ، ولكن المعين الذي متح منه ، هـو مـراكش ، لا يقـدح ذلك فيه طبعا ، ولكن غالبا ما تحجب الأشجار السامقة الغابة ، ولذلك نتجول مع مولاي عبد الله في أفياء الغابة التي بزغ منها دوح حميد الزاهير ، كما نقف في هذا الحكي على سير البسطاء ممن كانوا ينفثون الروح في جامع الفنا ، ويعدون جزءا من المخيال الجماعي لمراكش ، بل للثقافة الشعبية بالمغرب قاطبة . لو كان هذا النص مجرد رصد للذاكرة لكفي صاحبه ذلك ، ولكنه قطعة أدبية ، بأسلوب رشيق ، وتصـوير أنيق ولغة جذابة ، مما يضفي عليه جمالا وسحرا .

لا يسع القاريء بعد أن يطلع على هذه الشذرات إلا أن يهفو للمزيد . فعسى أن تسعف الظروف مولاي عبد أن يكمل هذا العمل ، في استكناه أوجه الحياة الثقافية والمجتمعية لمراكش ، ولن ينهض لذلك إلا من توافر فيه ، ما توافر لمولاي عبد الله من المعرفة الوجدانية والحدب على المدينة الحمراء ، مع جمال العرض وجميل السبك . أنعـم بـه مـن عمـل ممتع ومفيد . وعسى أن يتحفنا صاحبه بما قد يليه ، فقد شد أنظارنا بهذا العمل الفريد .